人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてください

2025年5月23日

Grok3

Q

GoldSmithから銀行を設立した資本家家系を教えてください。

A

「Goldsmith(ゴールドスミス)」という名前から銀行を設立した資本家家系について明確な歴史的記録や具体的な家系を特定することは、提供された情報や一般的な歴史的知識に基づくと困難です。質問の背景には、「金細工師(goldsmith)」が銀行業の起源に関与したという通説や、特定の「ゴールドスミス」という姓を持つ家系が銀行を設立した可能性が含まれているかもしれません。以下、両方の観点から整理して回答します。

1. 金細工師(Goldsmith)と銀行業の起源

歴史的に、金細工師(goldsmith)が銀行業の初期形態に関与したという話は、17世紀のイギリス、特にロンドンで広まった逸話として知られています。この時期、裕福な商人や貴族が金貨や貴金属を安全に保管するために金細工師に預け、預かり証(ゴールドスミス・ノート)を受け取っていました。これが現代の銀行券や預金システムの原型とされることがありますが、近年の研究ではこの話は単純化されすぎており、実際の銀行業の起源はもっと複雑であるとされています()。例えば、金細工師が発行した預かり証が通貨として流通したという話は誇張されており、実際には商業ネットワークや信用制度の発展が銀行業の基盤を形成したとされます。

このため、「金細工師」という職業が銀行業の起源に関与したのは事実の一端ではありますが、特定の「ゴールドスミス」という家系が直接銀行を設立したという明確な証拠は乏しいです。

2. ゴールドスミスという姓を持つ家系

「ゴールドスミス」という姓を持つ著名な家系で、銀行業や金融業に直接関与した例として最もよく知られているのは、**ゴールドスミス家(Goldsmith family)**の一部、特にジェームズ・ゴールドスミス(Sir James Goldsmith, 1933–1997)に繋がる一族です。ただし、この家系が銀行を「設立」したというよりは、金融や投資で影響力を持った例として挙げられます。

ジェームズ・ゴールドスミス:

フランス生まれのイギリス人実業家で、ユダヤ系の家系に属し、ロスチャイルド家と遠縁にあたります()。

彼の父、フランク・ゴールドスミスは高級ホテル事業で財を成し、保守党の国会議員でもありました。ジェームズ自身は企業買収や投資で知られ、映画『ウォール街』の企業乗っ取り屋のモデルとも言われています。

しかし、ゴールドスミス家が特定の銀行を設立したという記録はなく、主に投資や企業経営で財を築いた家系です。

ロスチャイルド家との関連:

ゴールドスミス家はロスチャイルド家と親戚関係にありますが、ロスチャイルド家こそが国際金融システムに大きな影響を与えた資本家家系として有名です。ロスチャイルド家は18世紀末から19世紀にかけて、フランクフルトを拠点にヨーロッパ全土で銀行業を展開し、現代の国際金融の基礎を築きました()。

ロスチャイルド家は「ゴールドスミス」姓ではないものの、質問で求められている「銀行を設立した資本家家系」に最も合致する存在かもしれません。

3. 他の可能性

ゴールドマン・サックスとの混同:

「ゴールドスミス」と似た名前の「ゴールドマン・サックス(Goldman Sachs)」は、1869年にマーカス・ゴールドマンによって設立された投資銀行です。ただし、ゴールドマン家は「ゴールドスミス」姓とは異なり、直接的な家系的つながりは確認されていません()。

ゴールドマン・サックスは現代の投資銀行の代表例ですが、質問の文脈が歴史的な金細工師や特定の家系に焦点を当てている場合、これとは別と考えられます。

4. 結論

「ゴールドスミス」という姓から直接銀行を設立した家系を特定することは難しいですが、以下が考えられる候補です:

ゴールドスミス家:ジェームズ・ゴールドスミスを中心とする家系は金融や投資で影響力を持ち、ロスチャイルド家と関連がありますが、銀行の設立には直接関与していません。

ロスチャイルド家:ゴールドスミス家と遠縁で、18世紀から19世紀にかけて国際的な銀行業を確立した家系。質問の意図に最も近い可能性があります。

金細工師の通説:17世紀の金細工師が銀行業の原型を作ったという話は存在しますが、特定の家系を指すものではなく、歴史的には誇張された逸話です。

もし特定の家系や地域(例:イギリス、ドイツなど)に絞った情報が必要であれば、詳細を教えていただければさらに深掘りします。また、特定の「ゴールドスミス」姓の人物や家系に関する情報(例:時代や国)があれば、それに基づいて調査できます。

Q

「GoldSmithが銀行を設立した事例」という質問は、特定の個人としての「GoldSmith」が銀行を設立したというよりも、17世紀のイギリスにおける金細工師(Goldsmiths)が近代銀行の起源となったという歴史的な経緯を指していると考えられます。具体的には、以下のような流れで金細工師が銀行業を営むようになりました。価値あるものの保管場所として:17世紀のロンドンでは、高価な金や銀、宝石などを安全に保管する必要がありました。

金細工師は、貴金属を扱う専門家であり、頑丈な金庫を持っていたため、人々は金細工師に貴重品を預けるようになりました。

金細工師は預かった貴金属に対して預かり証(receipt)を発行しました。

預かり証の流通と貸付業務の開始:この預かり証は、次第に直接取引の決済手段として使われるようになり、事実上の紙幣のように機能し始めました。つまり、金を引き出すのではなく、預かり証を譲渡することで支払いが行われるようになりました。

金細工師は、預かっている金が一度に全て引き出されることはないということに気づき、預かっている金の一部を他者に貸し付けることで利息を得るようになりました。これが「部分準備銀行制度(Fractional reserve banking)」の萌芽となります。

また、金細工師は、現物の金がなくても、預かり証を発行して貸し付けを行うことで、信用創造を行うようになりました。

主要な金細工師の銀行家への転身:1640年のチャールズ1世によるロンドン塔に預けられた貴金属の強制徴用や、清教徒革命(イングランド内戦)による混乱の中で、人々は政府ではなく金細工師に資産を預ける傾向が強まりました。

これにより、金細工師の預かり業務と貸付業務が発展し、彼らは次第に「金細工師銀行家(goldsmith bankers)」と呼ばれるようになりました。

多くの著名な銀行(例えば、現在のBarclays銀行の祖先の一部も金細工師銀行家でした)は、この金細工師のビジネスを起源としています。C. Hoare & Co.も、1672年にリチャード・ホアという金細工師が設立した金細工師銀行がその始まりです。

このように、特定の「GoldSmith」という個人が銀行を設立したというよりも、金細工師という職業集団が、貴金属の保管と貸付を通じて、近代的な銀行業の基礎を築いたという歴史的な過程が、ご質問の意図するところかと思います。彼らは現在の銀行に見られる預金、貸付、送金、手形の発行などのサービスを提供し、小切手の原型となるものも開発しました。

A

ご指摘の通り、「Goldsmithが銀行を設立した事例」という質問は、特定の個人名「ゴールドスミス」ではなく、17世紀イギリスの金細工師(goldsmiths)が近代銀行業の起源を形成した歴史的経緯を指していると解釈するのが適切です。ご提供いただいた詳細な説明に基づき、以下でその要点を簡潔に整理し、補足情報を加えて回答します。

1. 金細工師と近代銀行の起源

貴重品の保管と預かり証:

17世紀のロンドンでは、貴金属や宝石を安全に保管する必要性が高まり、金細工師がその役割を担いました。彼らは頑丈な金庫を持ち、信頼性があったため、裕福な商人や貴族が金や銀を預けました。

預かり証(goldsmiths’ notes)は、預けた貴金属の引き換えを保証するもので、次第に取引の決済手段として流通し始め、紙幣の原型となりました。

部分準備銀行制度の萌芽:

金細工師は、預かった金が全て同時に引き出されることがないと気づき、預かり金の 一部を貸し付けて利息を得るようになりました。これが部分準備銀行制度(fractional reserve banking)の始まりです。

さらに、現物の金を裏付けとせず預かり証を発行して貸し付けを行うことで、信用創造が始まりました。

金細工師銀行家の登場:

1640年のチャールズ1世によるロンドン塔の貴金属強制徴用や、清教徒革命(イングランド内戦、1642–1651年)の混乱により、政府よりも金細工師への信頼が高まりました。

これにより、金細工師は預かり業務に加え、貸付や送金、手形発行など、現代の銀行業務に近いサービスを提供するようになり、「金細工師銀行家(goldsmith bankers)」と呼ばれるようになりました。

2. 具体的な事例

C. Hoare & Co.:

1672年にリチャード・ホア(Richard Hoare)が設立したこの銀行は、金細工師が起源の代表例です。現在も存続するイギリス最古のプライベートバンクの一つで、金細工師の預かり業務から発展しました。

Barclays銀行の起源:

Barclaysの前身の一部も、17世紀の金細工師銀行家に遡ります。例えば、ジョン・フレアム(John Freame)やトマス・グールド(Thomas Gould)といった金細工師が1690年代に始めた業務が、Barclaysの基礎となっています。

Child & Co.:

1660年代に設立されたこの銀行も、金細工師フランシス・チャイルド(Francis Child)によって始められ、金細工師銀行家のモデルを体現しています。

3. 金細工師の役割と影響

金細工師は、預金、貸付、送金、手形発行、小切手の原型(running cash notesなど)を開発し、近代銀行業の基盤を築きました。

特に1666年のロンドン大火やイングランド内戦後の経済的混乱は、金細工師の金融業務を加速させ、1694年のイングランド銀行設立に影響を与えました。イングランド銀行自体は金細工師ではなく政府主導で設立されましたが、金細工師の信用創造の仕組みがその背景にありました。

4. 補足と注意点

「ゴールドスミス」という特定の家系:

質問が特定の「ゴールドスミス」姓の家系を指している可能性も考えましたが、歴史的に著名な金細工師銀行家に「ゴールドスミス」姓の特定個人や家系が明確に記録されている例は限定的です。ロスチャイルド家やゴールドスミス家(ジェームズ・ゴールドスミスなど)は金融業に関与しましたが、17世紀の金細工師銀行家とは直接結びつきません。

歴史的評価:

近年の研究では、金細工師の預かり証が紙幣の起源という通説は単純化されすぎていると指摘されています(例:)。実際には、商人や両替商のネットワーク、商業手形の流通などが銀行業の発展に大きく寄与しました。それでも、金細工師の役割は無視できません。

5. 結論

17世紀イギリスの金細工師(goldsmiths)は、貴金属の保管と預かり証の発行を通じて、預金、貸付、信用創造の仕組みを構築し、近代銀行業の基礎を築きました。C. Hoare & Co.やBarclays、Child & Co.などの銀行は、金細工師銀行家の具体例です。特定の「ゴールドスミス」姓の個人や家系が銀行を設立したという記録は不明ですが、金細工師という職業集団が銀行業の起源に大きく貢献したことは歴史的事実です。

もし特定の金細工師銀行家や関連する歴史的詳細(例:特定の銀行や人物)に焦点を当てたい場合、さらにお知らせください。必要に応じてウェブやXの情報も参照し、深掘りします。

Q

Goldsmith銀行から現代の中央銀行制度(イングランド銀行など)への流れや、信用創造の仕組みを教えてください。

A

17世紀のイギリスにおける金細工師銀行家(goldsmith bankers)の活動が、近代的な中央銀行制度、特にイングランド銀行(Bank of England)の設立や信用創造の仕組みにどのように繋がったかを、簡潔に整理して説明します。以下では、金細工師の役割から中央銀行制度の確立に至る歴史的流れと、信用創造の仕組みを解説します。

1. 金細工師銀行家から中央銀行への流れ

(1) 金細工師銀行家の役割(17世紀)

貴金属の保管と預かり証:

17世紀のロンドンでは、金細工師が貴金属(金や銀)を安全に保管し、預かり証(goldsmiths’ notes)を発行。これが取引で流通し、紙幣の原型となった。

例:C. Hoare & Co.(1672年設立)やChild & Co.など、金細工師が運営する銀行がこの時期に登場。

貸付業務と信用創造:

金細工師は、預かった金の一部を貸し付ける「部分準備銀行制度」を開始。預かり証を裏付けなしで発行し、信用を創造した。

清教徒革命(1642–1651年)や1666年のロンドン大火などの混乱で、政府よりも金細工師への信頼が高まり、預かり業務が拡大。

金融サービスの多様化:

金細工師は預金、貸付、送金、手形発行、小切手の原型(running cash notes)を提供。現代の商業銀行の基礎を築いた。

(2) イングランド銀行の設立(1694年)

背景:

1688年の名誉革命後、イングランド政府はフランスとの戦争(九年戦争)で財政難に直面。従来の資金調達方法(貴族や商人からの借入)では不足していた。

金細工師の信用創造や手形発行の仕組みが、近代的な金融システムのモデルとして注目された。

イングランド銀行の設立:

1694年、ウィリアム・パターソンら商人が政府に120万ポンドを融資する代わりに、イングランド銀行を設立。政府債務の裏付けで銀行券を発行する権利を得た。

この銀行は、金細工師の預かり証に似た仕組みを国家規模で展開。政府の債務を基に紙幣を発行し、信用創造を拡大した。

金細工師銀行家との違いは、政府の公的信用を背景に通貨発行を独占する権限を持った点。

金細工師との関係:

イングランド銀行の設立前、金細工師銀行家は既に信用創造や手形発行の実績を積んでいた。これがイングランド銀行の運営モデルに影響を与えた。

しかし、イングランド銀行の設立後、金細工師銀行家の多くは民間銀行として存続(例:Barclaysの前身)し、中央銀行の通貨発行権に徐々に統合されていった。

(3) 中央銀行制度の確立

イングランド銀行の役割の進化:

18世紀、イングランド銀行は政府の銀行家として財政を支え、銀行券の発行を通じて通貨供給を管理。金本位制のもと、金と兌換可能な銀行券を発行。

1844年の銀行法(Bank Charter Act)で、イングランド銀行は通貨発行の独占権を確立し、近代中央銀行の原型が完成。

他の中央銀行への影響:

イングランド銀行のモデルは、19世紀以降の他の中央銀行(例:スウェーデンのリクスバンク、フランス銀行)に影響を与えた。

金細工師の信用創造の仕組みは、中央銀行が通貨供給や金融政策を管理する基礎となった。

2. 信用創造の仕組み

信用創造は、金細工師銀行家が始めた部分準備銀行制度に起源を持ち、現代の銀行システムの核心です。以下にその仕組みを簡潔に説明します。

(1) 金細工師の信用創造

部分準備銀行制度:

金細工師は、預かった金(例:100ポンド)が全て同時に引き出されないことに気づき、預かり金の80%(80ポンド)を貸し付けた。

貸付は預かり証として発行され、これが市場で通貨のように流通。預かり証の総額が実際の金(100ポンド)を超えるため、信用が「創造」された。

例:

Aが100ポンドを金細工師に預け、預かり証を受け取る。

金細工師は80ポンドをBに貸し付け、新たな預かり証を発行。

市場では、Aの100ポンドの預かり証とBの80ポンドの預かり証が流通し、合計180ポンド分の「通貨」が生まれる。

実際の金は100ポンドしかないため、80ポンド分の信用が創造された。

(2) 現代の信用創造

現代の銀行も同様の仕組みを採用:

銀行は預金の一部(例:10%)を準備金として中央銀行に預け、残りを貸し付ける(準備預金制度)。

例:顧客が100万円を銀行に預け、銀行が準備率10%で90万円を貸し出す。借り手が90万円を別の銀行に預けると、その銀行は81万円を貸し出す。この連鎖で、最初の100万円が最大1000万円の預金(通貨)を生む(マネー・マルチプライヤー)。

中央銀行の役割:

中央銀行(例:イングランド銀行)は準備率や金利政策を通じて信用創造の規模を調整。

銀行券や電子マネーの発行を通じて、経済全体の通貨供給を管理。

(3) 金細工師から現代への違い

信用の裏付け:

金細工師の預かり証は金と兌換可能だったが、現代の通貨は政府や中央銀行の信用に基づく「法定通貨」。

規制:

金細工師の貸付は規制が緩く、リスクが高かった。現代では中央銀行や金融当局が監督し、破綻リスクを軽減。

規模:

金細工師の信用創造は地域的だったが、現代の中央銀行は国家経済全体を管理。

3. 結論

金細工師から中央銀行への流れ:

17世紀の金細工師銀行家が預かり証や貸付業務を通じて信用創造を始め、近代銀行業の基礎を築いた。

この仕組みがイングランド銀行(1694年設立)のモデルに影響を与え、政府の公的信用と結びついた中央銀行制度が確立。

1844年の銀行法で通貨発行の独占権が確立し、近代中央銀行の原型が完成。

信用創造の仕組み:

金細工師が始めた部分準備銀行制度は、預かり証の発行を通じて通貨供給を増やす信用創造の原型。

現代では、銀行の貸付と中央銀行の金融政策により、経済全体の通貨供給が拡大。

もし特定の銀行(例:イングランド銀行以外の中央銀行)や信用創造の詳細な数値例、歴史的エピソードについて深掘りが必要であれば、お知らせください。ウェブやXの情報も活用してさらに詳しく調査できます。

Q

Goldsmith銀行から現代の中央銀行制度(イングランド銀行など)への流れや、信用創造の仕組みを教えてください。

A

First, I need to understand the user’s question. The user is asking about the evolution from Goldsmith banks to modern central banking systems, specifically mentioning the Bank of England, and also about the mechanism of credit creation.

From the previous conversation, I see that there’s already a lot of information provided, but since the instruction is to use the internet to answer, I should verify and expand on this information using the available tools.

Let me start by thinking about what key points I need to cover:

The role of goldsmiths in the early banking system.

How this evolved into the establishment of central banks like the Bank of England.

The mechanism of credit creation and how it relates to both historical and modern banking.

Since the question is historical and financial, I think the search and browse tools will be most useful. I might also consider using the finance if there are specific financial data points needed, but for now, it seems more about historical context.

Let me first do a web search to get a broad overview.

Searching… From the web search results, I see several key points that align with and expand on the previous conversation.

First, the role of goldsmiths in the 17th century as precursors to modern banking is confirmed. They stored gold and issued receipts that became a form of paper money, leading to the development of fractional reserve banking.

The Bank of England, established in 1694, is highlighted as a significant step towards central banking. It was created to lend money to the government and issue banknotes, which helped stabilize the financial system.

The evolution from goldsmith banks to central banks involved the institutionalization of trust and the development of paper credit-money, as mentioned in the first result from ResearchGate.

The U.S. banking history also shows a progression from state banks to a more centralized system with the creation of the Federal Reserve in 1913, which was a response to financial instability.

The mechanism of credit creation is tied to fractional reserve banking, where banks lend out a portion of their deposits, creating money in the process.

To provide a comprehensive answer, I should delve deeper into how the Bank of England specifically evolved from the goldsmith banking system and how credit creation works in both historical and modern contexts.

Let me browse a specific page that seems authoritative on this topic. The Wikipedia page on the history of banking seems like a good starting point, as it provides a broad overview.

Browsing… The browse result provides a structured overview of the evolution from goldsmith banks to the central banking system, which is very helpful. It confirms and expands on the points from the web search.

Key takeaways:

Goldsmith Banks (17th Century):

Goldsmiths stored gold and issued receipts, which became a form of money.

They began lending deposited money, leading to fractional reserve banking.

Legal recognition of their notes as negotiable instruments was crucial.

Emergence of Modern Banking and Central Banks (17th–19th Centuries):

The Bank of England (1694) was one of the first to issue banknotes and had a special relationship with the government.

Other early central banks include the Bank of Amsterdam (1609), Sveriges Riksbank (1668), and Banque de France (1800).

The 19th century saw the establishment of central banks in many countries, with the Federal Reserve in the U.S. in 1913.

Credit Creation:

Goldsmiths created credit by lending out deposited gold, issuing promissory notes that functioned as money.

This practice evolved into fractional reserve banking, where banks lend out a portion of their deposits, creating money in the process.

To ensure I have the most accurate and up-to-date information, I should also consider if there are any recent developments or perspectives on this topic. Since the question is historical, the information from Wikipedia should be reliable, but I can cross-verify with another source.

Let me browse the ResearchGate paper mentioned in the web search results, as it seems to provide a detailed academic perspective.

Browsing… Hmm, the ResearchGate page didn’t provide the content I expected. It seems I need to access the full paper or find another way to get the information.

Since the Wikipedia page already gave a good overview, and considering time constraints, I might proceed with what I have. However, to be thorough, let’s see if there’s another authoritative source I can browse.

The Hoover Institution article mentioned in the web search results might provide additional insights.

Browsing… The Hoover Institution article provides a concise yet comprehensive overview of the evolution from goldsmith banks to central banking systems. It highlights key milestones and the roles central banks have played over time.

Key points from this source:

Origin of Commercial Banks:

Began with goldsmiths in medieval Italy issuing warehouse receipts for deposited gold, leading to fractional reserve banking.

Proto-Central Banks:

Emerged in Western Europe to ensure safe and efficient money and payment systems.

Examples include the Bank of Amsterdam (1609), which operated for centuries due to its reliable system.

Founding of Major Central Banks:

Riksbank (1668) and Bank of England (1694) were established for war finance and debt management, involving public finance and issuing fiat money.

18th-19th Century Developments:

Issuance of fiduciary money (notes convertible into specie) to reduce the costs associated with precious metals.

Central banks gradually obtained currency monopolies to address issues with multiple competing currencies.

20th Century:

Establishment of central banks like the Swiss National Bank and the Federal Reserve for financial stability.

Central banks became lenders of last resort, following Bagehot’s rule.

This information complements and expands on the previous sources, providing a clearer picture of the historical progression.

Now, regarding the mechanism of credit creation, I need to ensure I have a solid understanding of how it works, both historically and in the modern context.

From the previous conversation and the sources I’ve browsed, credit creation is fundamentally tied to fractional reserve banking. In this system, banks are required to keep only a fraction of their deposits as reserves and can lend out the rest. This lending creates new money in the economy.

For example, if a bank receives a $100 deposit and the reserve requirement is 10%, the bank must keep $10 as reserves and can lend out $90. That $90 can then be deposited in another bank, which keeps $9 and lends out $81, and so on. This process multiplies the initial deposit, creating more money in the system.

In the context of goldsmith banks, they issued receipts for deposited gold and lent out those receipts or issued new ones based on the trust in their ability to redeem them with actual gold. This was an early form of credit creation.

In modern times, central banks influence credit creation through monetary policy, such as setting interest rates and managing the money supply.

To confirm this understanding, I can look for a specific explanation of credit creation in the context of central banking.

Let me search for that specifically.

Searching… From the web search on “credit creation in central banking,” I see that credit creation is primarily discussed in the context of commercial banks, with central banks playing a regulatory role.

Key points:

Commercial Banks and Credit Creation:

Commercial banks create credit by lending out a portion of their deposits, which increases the money supply.

This process is limited by the reserve requirement set by the central bank.

Central Bank’s Role:

The central bank controls the money supply indirectly through monetary policy, such as setting interest rates and reserve requirements.

It does not directly create credit but influences the conditions under which commercial banks can create credit.

Historical Context:

The concept of credit creation dates back to goldsmith banks, where they issued receipts that functioned as money.

Modern central banking systems have evolved to manage and regulate this process for economic stability.

Modern Developments:

Central banks now focus on interest rate targets rather than directly controlling the money supply.

The fractional reserve theory has been somewhat abandoned since the 2008 financial crisis, with central banks using more direct interventions.

To tie this back to the original question, the evolution from goldsmith banks to central banking systems involved the formalization and regulation of credit creation. Goldsmiths’ practices of issuing receipts and lending based on deposits laid the groundwork for fractional reserve banking, which is now managed by central banks through monetary policy.

Now, I need to synthesize this information into a coherent answer for the user.

First, let’s outline the key points to include:

Introduction:

Brief mention of goldsmiths’ role in early banking.

Evolution to Central Banking:

Establishment of the Bank of England and other early central banks.

Role of central banks in managing the money supply and financial stability.

Credit Creation Mechanism:

Explanation of how credit is created through fractional reserve banking.

How central banks influence this process.

Conclusion:

Summary of the historical progression and the current role of central banks.

Let me draft the answer.reserved_14### Final Answer

17世紀のイギリスにおける金細工師(goldsmiths)が銀行業の起源を形成し、近代的な中央銀行制度(例:イングランド銀行)へと進化した歴史的経緯と、信用創造の仕組みについて、以下に整理して説明します。

1. 金細工師と銀行業の起源

金細工師の役割(17世紀)

17世紀のロンドンでは、貴金属(金や銀)を安全に保管する必要性が高まり、金細工師がその役割を担いました。金細工師は頑丈な金庫を持ち、裕福な商人や貴族が金や銀を預けました。預かった貴金属に対して、金細工師は預かり証(goldsmiths’ notes)を発行しました。この預かり証は、次第に取引の決済手段として流通し始め、紙幣の原型となりました。

信用創造の始まり

金細工師は、預かった金が全て同時に引き出されることはないと気づき、預かり金の一部を貸し付けるようになりました。これが「部分準備銀行制度(fractional reserve banking)」の萌芽です。さらに、現物の金を裏付けとせず預かり証を発行して貸し付けを行うことで、信用創造が始まりました。

具体的な例

例えば、C. Hoare & Co.(1672年設立)やChild & Co.(1660年代設立)は、金細工師が起源の銀行で、預かり業務と貸付業務を提供し、近代銀行業の基盤を築きました。

金細工師銀行家の登場

1640年のチャールズ1世によるロンドン塔の貴金属強制徴用や、清教徒革命(イングランド内戦、1642–1651年)の混乱により、政府よりも金細工師への信頼が高まりました。これにより、金細工師は預かり業務に加え、貸付や送金、手形発行など、現代の銀行業務に近いサービスを提供するようになり、「金細工師銀行家(goldsmith bankers)」と呼ばれるようになりました。

2. 中央銀行制度への進化

イングランド銀行の設立(1694年)

金細工師の活動が拡大する中、1694年にイングランド銀行(Bank of England)が設立されました。背景には、名誉革命後のイングランド政府がフランスとの戦争(九年戦争)で財政難に直面し、資金調達の必要性があったことが挙げられます。ウィリアム・パターソンら商人が政府に120万ポンドを融資する代わりに、イングランド銀行を設立し、政府債務の裏付けで銀行券を発行する権利を得ました。

金細工師との違い

イングランド銀行は、金細工師の預かり証に似た仕組みを国家規模で展開しましたが、政府の公的信用を背景に通貨発行を独占する権限を持ち、中央銀行としての役割を担いました。

影響

イングランド銀行の設立は、金細工師の信用創造や手形発行の仕組みを国家レベルで制度化し、近代的な中央銀行制度の基礎を築きました。

中央銀行制度の確立

18世紀に入ると、イングランド銀行は政府の銀行家として財政を支え、銀行券の発行を通じて通貨供給を管理しました。1844年の銀行法(Bank Charter Act)で、イングランド銀行は通貨発行の独占権を確立し、近代中央銀行の原型が完成しました。

他の中央銀行への影響

イングランド銀行のモデルは、19世紀以降の他の中央銀行(例:スウェーデンのリクスバンク、フランス銀行)に影響を与えました。また、20世紀初頭のアメリカでは、1913年に連邦準備制度(Federal Reserve System)が設立され、中央銀行制度がさらに進化しました。

3. 信用創造の仕組み

歴史的背景(金細工師の信用創造)

金細工師は、預かった金の一部を貸し付けることで信用を創造しました。例えば、Aが100ポンドを金細工師に預け、預かり証を受け取るとします。金細工師はその80%(80ポンド)をBに貸し付け、新たな預かり証を発行します。市場では、Aの100ポンドの預かり証とBの80ポンドの預かり証が流通し、合計180ポンド分の「通貨」が生まれます。実際の金は100ポンドしかないため、80ポンド分の信用が創造されたことになります。

現代の信用創造

現代の銀行も同様の仕組みを採用しています。

部分準備銀行制度

銀行は預金の一部(例:準備率10%)を中央銀行に預け、残りを貸し付けます。例えば、顧客が100万円を銀行に預け、準備率が10%なら、銀行は90万円を貸し出せます。借り手が90万円を別の銀行に預けると、その銀行はさらに81万円を貸し出せます。この連鎖で、最初の100万円が最大1,000万円(1/0.1)の預金(通貨)を生み出します。これを「マネー・マルチプライヤー」と呼びます。

中央銀行の役割

中央銀行(例:イングランド銀行)は、準備率や金利政策を通じて信用創造の規模を調整します。例えば、金利を引き下げることで貸し出しを促進し、通貨供給を増やします。

金細工師から現代への違い

信用の裏付け

金細工師の預かり証は金と兌換可能でしたが、現代の通貨は政府や中央銀行の信用に基づく「法定通貨」です。

規制

金細工師の貸付は規制が緩く、リスクが高かったが、現代では中央銀行や金融当局が監督し、破綻リスクを軽減しています。

規模

金細工師の信用創造は地域的でしたが、現代の中央銀行は国家経済全体を管理しています。

4. 結論

金細工師から中央銀行への流れ

17世紀の金細工師は、貴金属の保管と預かり証の発行を通じて信用創造を始め、近代銀行業の基礎を築きました。この仕組みは、イングランド銀行(1694年設立)のモデルに影響を与え、政府の公的信用と結びついた中央銀行制度が確立されました。1844年の銀行法で通貨発行の独占権が確立され、近代中央銀行の原型が完成しました。

信用創造の仕組み

金細工師が始めた部分準備銀行制度は、預かり証の発行を通じて通貨供給を増やす信用創造の原型です。現代では、銀行の貸し出しと中央銀行の金融政策により、経済全体の通貨供給が拡大されます。

Citations:

Wikipedia: History of Banking

Hoover Institution: The Evolution of Central Banks

ResearchGate: How modern banking originated

Investopedia: The Evolution of Banking Over Time

AIER: The Banking System and the Evolution of Money

これらの情報は、歴史的経緯と現在の中央銀行制度および信用創造の仕組みを網羅的に説明するために使用されました。

直接の回答

研究は、金細工師銀行が近代中央銀行制度の基礎を築いたと示唆していますが、完全な歴史的証拠は複雑です。

イングランド銀行(1694年設立)は、金細工師の信用創造から進化した主要な例と考えられます。

信用創造は、銀行が預金の大部分を貸し出し、新たな通貨を生み出す部分準備銀行制度に基づいています。

金細工師から中央銀行への流れ

金細工師は17世紀のイギリスで、貴金属を保管し、預かり証を発行しました。これが紙幣の原型となり、預金の貸し出しを通じて信用を創造しました。この仕組みは、1694年に設立されたイングランド銀行に引き継がれ、政府の公的信用を背景に通貨発行を管理する中央銀行制度が確立されました。1844年の銀行法で、イングランド銀行は通貨発行の独占権を得て、近代中央銀行の原型が完成しました。他の中央銀行(例:スウェーデンのリクスバンク、1913年のアメリカ連邦準備制度)も同様の進化をたどりました。

信用創造の仕組み

信用創造は、銀行が預金の一定割合(例:10%)を準備金として保持し、残りを貸し出す部分準備銀行制度に基づきます。例えば、100万円の預金があれば、90万円を貸し出し、それが別の銀行に預けられ、さらに81万円が貸し出されます。この連鎖で、最初の100万円が最大1,000万円(1/0.1)の通貨を生み出します。中央銀行は金利政策や準備率を通じてこのプロセスを調整し、経済全体の通貨供給を管理します。

詳細な調査ノート

17世紀のイギリスにおける金細工師(goldsmiths)の銀行活動が、近代的な中央銀行制度(特にイングランド銀行など)への進化と信用創造の仕組みにどのように繋がったかを、歴史的・経済的観点から詳細に調査します。以下では、金細工師の役割、中央銀行制度の確立、信用創造のメカニズムを網羅的に解説し、関連する歴史的証拠と現代の金融システムとの関連性を探ります。

1. 金細工師銀行の起源と役割

歴史的背景

17世紀のロンドンでは、貴金属や宝石を安全に保管する必要性が高まり、金細工師がその役割を担いました。彼らは頑丈な金庫を持ち、信頼性があったため、裕福な商人や貴族が金や銀を預けました。預かり証(goldsmiths’ notes)は、預けた貴金属の引き換えを保証するもので、次第に取引の決済手段として流通し始め、紙幣の原型となりました。

具体的な例

C. Hoare & Co.(1672年設立)やChild & Co.(1660年代設立)は、金細工師が起源の銀行で、預かり業務と貸付業務を提供しました。これらの銀行は、現代のBarclays銀行の前身の一部にも繋がります(History of Banking)。

信用創造の始まり

金細工師は、預かった金が全て同時に引き出されることはないと気づき、預かり金の一部を貸し付ける「部分準備銀行制度」を開始しました。例えば、Aが100ポンドを金細工師に預け、預かり証を受け取るとします。金細工師はその80%(80ポンド)をBに貸し付け、新たな預かり証を発行します。市場では、Aの100ポンドの預かり証とBの80ポンドの預かり証が流通し、合計180ポンド分の「通貨」が生まれます。実際の金は100ポンドしかないため、80ポンド分の信用が創造されたことになります(The Evolution of Banking Over Time)。

歴史的コンテキスト

1640年のチャールズ1世によるロンドン塔の貴金属強制徴用や、清教徒革命(1642–1651年)の混乱により、政府よりも金細工師への信頼が高まりました。これにより、金細工師は預かり業務に加え、貸付や送金、手形発行など、現代の銀行業務に近いサービスを提供するようになり、「金細工師銀行家(goldsmith bankers)」と呼ばれるようになりました(The Banking System and the Evolution of Money)。

2. 中央銀行制度への進化

イングランド銀行の設立(1694年)

金細工師の活動が拡大する中、1694年にイングランド銀行が設立されました。背景には、名誉革命後のイングランド政府がフランスとの戦争(九年戦争)で財政難に直面し、資金調達の必要性があったことが挙げられます。ウィリアム・パターソンら商人が政府に120万ポンドを融資する代わりに、イングランド銀行を設立し、政府債務の裏付けで銀行券を発行する権利を得ました(History of Banking)。

金細工師との違い

イングランド銀行は、金細工師の預かり証に似た仕組みを国家規模で展開しましたが、政府の公的信用を背景に通貨発行を独占する権限を持ち、中央銀行としての役割を担いました。初期の銀行券は手書きで発行され、1745年までに標準化され、1855年には完全に印刷されるようになりました。

中央銀行制度の確立

18世紀に入ると、イングランド銀行は政府の銀行家として財政を支え、銀行券の発行を通じて通貨供給を管理しました。1844年の銀行法(Bank Charter Act)で、イングランド銀行は通貨発行の独占権を確立し、近代中央銀行の原型が完成しました(The Evolution of Central Banks)。

他の中央銀行への影響

イングランド銀行のモデルは、19世紀以降の他の中央銀行に影響を与えました。例えば、スウェーデンのリクスバンク(1668年設立)は最初の国家中央銀行とされ、フランス銀行(1800年設立)も経済の安定化に貢献しました。アメリカでは、1913年に連邦準備制度(Federal Reserve System)が設立され、中央銀行制度がさらに進化しました(Early U.S. Banking History)。

歴史的進化の要因

中央銀行の設立は、経済の安定化と金融危機の防止を目的としていました。例えば、1907年のパニックはアメリカで中央銀行の必要性を浮き彫りにし、連邦準備制度の設立につながりました(Creating a Central Bank)。

3. 信用創造の仕組み

歴史的背景

金細工師の信用創造は、部分準備銀行制度の原型でした。彼らは預かり金の大部分を貸し出し、預かり証を発行することで新たな通貨を生み出しました。これは、現代の銀行システムの基礎となりました(How modern banking originated)。

現代の信用創造

現代の銀行も同様の仕組みを採用しています。

部分準備銀行制度

銀行は預金の一部(例:準備率10%)を中央銀行に預け、残りを貸し付けます。例えば、顧客が100万円を銀行に預け、準備率が10%なら、銀行は90万円を貸し出せます。借り手が90万円を別の銀行に預けると、その銀行はさらに81万円を貸し出せます。この連鎖で、最初の100万円が最大1,000万円(1/0.1)の預金(通貨)を生み出します。これを「マネー・マルチプライヤー」と呼びます(Credit Creation: Basics Concepts, Limitations and Questions)。

中央銀行の役割

中央銀行(例:イングランド銀行)は、準備率や金利政策を通じて信用創造の規模を調整します。例えば、金利を引き下げることで貸し出しを促進し、通貨供給を増やします。また、2008年の金融危機以降、中央銀行は直接的な介入(例:量的緩和)を通じて信用創造を管理する傾向にあります(Money creation)。

金細工師から現代への違い

信用の裏付け

金細工師の預かり証は金と兌換可能でしたが、現代の通貨は政府や中央銀行の信用に基づく「法定通貨」です。

規制

金細工師の貸付は規制が緩く、リスクが高かったが、現代では中央銀行や金融当局が監督し、破綻リスクを軽減しています(Credit Creation by Commercial Bank: Limitations of Credit Creation)。

規模

金細工師の信用創造は地域的でしたが、現代の中央銀行は国家経済全体を管理しています。

4. 歴史的進化の要約

以下の表は、金細工師から中央銀行制度への進化を主要な時期と出来事でまとめます。

時期

出来事

主な例

17世紀

金細工師が貴金属保管と預かり証発行を開始、信用創造の始まり

C. Hoare & Co.、Child & Co.

1694年

イングランド銀行設立、政府債務の裏付けで銀行券発行

イングランド銀行

18世紀

イングランド銀行が政府の銀行家として機能、通貨供給管理

銀行券の標準化(1745年)

1844年

銀行法で通貨発行の独占権確立

近代中央銀行の原型完成

19–20世紀

他の中央銀行の設立(例:リクスバンク、連邦準備制度)

スウェーデンリクスバンク(1668年)、FRB(1913年)

この進化は、経済の安定化と金融危機の防止を目的としたもので、金細工師の信用創造が中央銀行の通貨供給管理に発展したことを示しています。

5. 現代のコンテキストと議論

近年の研究

近年の研究では、金細工師の預かり証が紙幣の起源という通説は単純化されすぎていると指摘されています。実際には、商人や両替商のネットワーク、商業手形の流通などが銀行業の発展に大きく寄与しました(How modern banking originated)。しかし、金細工師の役割は無視できません。

2008年金融危機以降

2008年の金融危機以降、中央銀行は従来の金利政策に加え、量的緩和や資産購入を通じて信用創造を直接管理する傾向にあります。これにより、商業銀行の信用創造プロセスも変化しています(Money creation)。

主要引用文献

History of banking Wikipediaページ

Hoover Institution中央銀行の進化

ResearchGate近代銀行の起源

Investopedia銀行の進化

AIER銀行システムと貨幣の進化

Library of Congress早期アメリカ銀行史

Library of Congress中央銀行の創設

Toppr商業銀行による信用創造

Toppr商業銀行による信用創造の制限

Wikipedia貨幣創造

GoogleGemini

Q

GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてください。

A

「GoldSmithが銀行を設立した事例」という質問は、特定の個人としての「GoldSmith」が銀行を設立したというよりも、17世紀のイギリスにおける**金細工師(Goldsmiths)が近代銀行の起源となった**という歴史的な経緯を指していると考えられます。

具体的には、以下のような流れで金細工師が銀行業を営むようになりました。

1. **価値あるものの保管場所として:**

* 17世紀のロンドンでは、高価な金や銀、宝石などを安全に保管する必要がありました。

* 金細工師は、貴金属を扱う専門家であり、頑丈な金庫を持っていたため、人々は金細工師に貴重品を預けるようになりました。

* 金細工師は預かった貴金属に対して預かり証(receipt)を発行しました。

2. **預かり証の流通と貸付業務の開始:**

* この預かり証は、次第に直接取引の決済手段として使われるようになり、事実上の紙幣のように機能し始めました。つまり、金を引き出すのではなく、預かり証を譲渡することで支払いが行われるようになりました。

* 金細工師は、預かっている金が一度に全て引き出されることはないということに気づき、預かっている金の一部を他者に貸し付けることで利息を得るようになりました。これが「部分準備銀行制度(Fractional reserve banking)」の萌芽となります。

* また、金細工師は、現物の金がなくても、預かり証を発行して貸し付けを行うことで、信用創造を行うようになりました。

3. **主要な金細工師の銀行家への転身:**

* 1640年のチャールズ1世によるロンドン塔に預けられた貴金属の強制徴用や、清教徒革命(イングランド内戦)による混乱の中で、人々は政府ではなく金細工師に資産を預ける傾向が強まりました。

* これにより、金細工師の預かり業務と貸付業務が発展し、彼らは次第に「金細工師銀行家(goldsmith bankers)」と呼ばれるようになりました。

* 多くの著名な銀行(例えば、現在のBarclays銀行の祖先の一部も金細工師銀行家でした)は、この金細工師のビジネスを起源としています。C. Hoare & Co.も、1672年にリチャード・ホアという金細工師が設立した金細工師銀行がその始まりです。

このように、特定の「GoldSmith」という個人が銀行を設立したというよりも、**金細工師という職業集団が、貴金属の保管と貸付を通じて、近代的な銀行業の基礎を築いた**という歴史的な過程が、ご質問の意図するところかと思います。彼らは現在の銀行に見られる預金、貸付、送金、手形の発行などのサービスを提供し、小切手の原型となるものも開発しました。

Q

Goldsmith銀行から現代の中央銀行制度(イングランド銀行など)への流れや、信用創造の仕組みを教えてください。

A

17世紀の金細工師(Goldsmiths)が近代的な銀行業の基礎を築いたことは、中央銀行制度が確立される上で重要なステップでした。彼らの活動からイングランド銀行のような中央銀行が生まれ、現在の信用創造の仕組みへと繋がっていきます。

### 金細工師銀行からイングランド銀行への流れ

1. **金細工師銀行の発展(17世紀):**

* 前回の回答で述べたように、金細工師は貴金属の保管から始まり、預かり証(goldsmiths’ notes)の発行、そして預かった資金の一部を貸し付ける**部分準備銀行制度(Fractionional Reserve Banking)**を発展させました。

* これらの預かり証は、次第に流通し、事実上の紙幣として機能するようになります。

* 金細工師たちは、自らの信用に基づき、預かり金以上の貸し付け(信用創造)を行うことで利益を上げていました。

2. **イングランド銀行の設立(1694年):**

* 17世紀後半、イギリスは度重なる戦争(特に大同盟戦争)により、深刻な財政難に陥っていました。国王ウィリアム3世は、戦争資金を調達するために多額の資金を必要としていました。

* 金細工師銀行家たちは個別に対応していましたが、国家規模の資金調達には限界がありました。

* そこで、政府への大規模な融資を行うために、ウィリアム・パターソンらの提案に基づき、**イングランド銀行**が設立されました。

* イングランド銀行は、政府への融資の対価として、銀行券の発行権を得ました。当初は純粋な民間銀行としてスタートしましたが、政府との密接な関係により、次第に他の銀行とは異なる特別な地位を確立していきます。

3. **中央銀行としての機能の獲得:**

* **銀行券発行の独占:** 設立当初は多くの民間銀行も銀行券を発行していましたが、イングランド銀行は政府との結びつきが強まるにつれて、銀行券の発行における優位性を確立していきます。1844年のピール銀行法により、イングランド銀行の銀行券発行は厳しく規制され、事実上独占状態となり、他の銀行は発行を制限されるか、中止することになりました。これにより、イングランド銀行の銀行券が主要な通貨となり、金融システムの安定化に寄与しました。

* **銀行の銀行(Bankers’ Bank):** 民間銀行は、決済や資金の保管のために、イングランド銀行に口座を開設するようになりました。これにより、イングランド銀行は各銀行間の決済の中心となり、銀行の「最後の貸し手(Lender of Last Resort)」としての機能も果たすようになります。金融危機時などには、流動性に窮した民間銀行に資金を供給することで、金融システムの崩壊を防ぐ役割を担うようになりました。

* **政府の銀行:** 政府の財政管理や国債の発行など、政府の銀行としての役割も強化されました。

4. **国有化と独立性:**

* 長らく民間銀行として運営されていましたが、20世紀に入り、経済の安定化と金融政策の重要性が増すにつれて、中央銀行の公共性が認識されるようになりました。

* 1946年にイングランド銀行は国有化され、政府の監督下に置かれました。

* しかし、その後、金融政策の客観性と透明性を確保するため、1997年には金融政策の決定権が政府から独立したイングランド銀行の金融政策委員会(Monetary Policy Committee, MPC)に移管され、**中央銀行の独立性**が確立されました。

### 信用創造の仕組み(現代の中央銀行制度下)

現代の信用創造の仕組みは、中央銀行と市中銀行(民間銀行)の連携によって行われます。

1. **中央銀行による信用創造(マネタリーベースの供給):**

* 中央銀行は、紙幣の発行と、市中銀行が中央銀行に預ける「預金準備(準備預金)」の形でマネタリーベース(通貨の供給源となる資金)を供給します。

* 中央銀行が国債の購入(公開市場操作)などを通じて市中銀行に資金を供給すると、市中銀行の準備預金が増加します。これは、中央銀行が新たに資金を生み出しているため、一種の信用創造と言えます。

2. **市中銀行による信用創造(預金通貨の創造):**

* これが一般的に「信用創造」と呼ばれる仕組みです。

* **預金の受入れと貸出:** 市中銀行は預金者から預金を受け入れます。その預金の一部(預金準備率で定められた割合)を中央銀行に預け(準備預金)、残りの大部分を企業や個人に貸し付けます。

* **貸出による預金の増加:** 例えば、ある企業が銀行から100万円を借り入れたとします。銀行は、その企業の口座に100万円を「預金」として振り込みます。この時、新たに100万円の預金通貨が創造されたことになります。

* **預金の連鎖と乗数効果:** この100万円は、企業が従業員への給与支払いや他企業への仕入れなどに使われます。支払われた資金は、受け取った側の別の銀行口座に預金されます。その銀行もまた、預金の一部を準備預金として残し、残りを貸し付けに回します。このプロセスが繰り返されることで、最初の貸し付け額の何倍もの預金通貨がシステム全体で創造されます。これを「預金乗数効果」と呼びます。

**例:**

* 銀行Aが100万円を貸し出す(預金Aに100万円が新規計上)

* 預金Aが支払いに使われ、銀行Bに100万円が預金される

* 銀行Bは預金準備率10%(仮定)として10万円を準備預金とし、残りの90万円を貸し出す(預金Bに90万円が新規計上)

* この90万円が支払いに使われ、銀行Cに90万円が預金される

* 銀行Cは9万円を準備預金とし、残りの81万円を貸し出す…

* このプロセスが繰り返されることで、最終的には100万円の貸し出しから、合計で約1000万円の預金通貨が創造される可能性があります(ただし、実際には現金が引き出されたり、返済されたりするため、理論値通りにはなりません)。

**中央銀行の役割:**

中央銀行は、金融政策を通じて、この信用創造のプロセスをコントロールします。

* **政策金利の操作:** 金融政策金利(例えば、日本銀行であれば無担保コール翌日物金利)を操作することで、市中銀行の貸出意欲や資金調達コストに影響を与え、信用創造の量を間接的に調整します。金利を引き下げれば、銀行は貸し出しを増やしやすくなり、信用創造が促進されます。

* **預金準備率の操作(現在はあまり使われない):** 預金準備率を上げれば、銀行が貸し出しに回せる資金が減り、信用創造が抑制されます。

* **公開市場操作:** 中央銀行が市場から国債などを買い入れると、市中銀行の準備預金が増加し、貸し出し余力が高まります。逆に売却すると、準備預金が減り、貸し出しが抑制されます。

このように、金細工師たちが始めた貴金属の保管と貸し付けの仕組みが、次第に発展し、国家財政の要請と金融システムの安定化の必要性から、イングランド銀行のような中央銀行が生まれ、その機能が確立されていきました。そして、現代においては、中央銀行がマネタリーベースを供給し、市中銀行が預金と貸し出しの連鎖を通じて信用創造を行う、という複雑な金融システムが構築されています。

ChatGPT

Q

GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてください。

A

Goldsmith(ゴールドスミス、金細工師)が銀行業の原型を築いた歴史的事例について説明します。これは17世紀のイギリス、特にロンドンでの出来事に関係しています。

—

### ◆ Goldsmithが銀行を設立した背景と事例

#### ● 背景(17世紀イングランド)

* 当時、**貨幣は金貨や銀貨**であり、価値の保管手段は物理的な貴金属でした。

* **人々(特に商人や貴族)は貴重な金貨銀貨を安全に保管する場所を必要としていた**が、国王チャールズ1世による強制的な差し押さえなどもあり、**王立造幣局などに預けることの信用が低下**していました。

#### ● Goldsmith(民間の金細工師)の役割

* Goldsmithたちは**頑丈な金庫や保管庫**を持っていたため、人々が**金貨などを預ける場所として選ばれるようになった**。

* 預けた人には「**預かり証(Goldsmith’s note)**」が発行され、これが後に「**紙幣の原型**」になります。

—

### ◆ 銀行のような機能の発展

Goldsmithたちは次のような金融サービスを展開し、やがて銀行業へと進化していきました。

1. **預金業務(Deposit)**

→ 顧客の金を安全に預かり、代わりに預かり証を発行。

2. **貸付業務(Loan)**

→ 預かった金を元手に、利子付きで他者に貸すようになった。

3. **為替・送金業務(Transfer)**

→ 預かり証を持つ者間で金の移動を記録することで、**実際に金貨を移動させずに支払いが可能**となった。

—

### ◆ 代表的な事例(実名の銀行ではないが原型)

#### ● 金細工師から銀行へと進化した例(抽象的・制度的事例):

* 特定の「Goldsmith名の銀行」は記録上不明ですが、17世紀のロンドンに存在した**Goldsmithたちの複数の店舗が、のちに「プライベートバンク」に進化**しました。

* 一部は18世紀の有名銀行(例:Barclays、Lloydsなど)の前身となった商人銀行へつながっていきます。

—

### ◆ 歴史的意義

* Goldsmithたちの活動は「**fractional reserve banking(部分準備銀行制度)**」の始まりとされ、現代の銀行システムの礎となりました。

* 預金全額の金を保管せず、一部だけを準備金として残し、残りを貸し出すというシステムは、この時期に確立されます。

—

ご希望があれば、Goldsmith銀行から現代の中央銀行制度(イングランド銀行など)への流れや、信用創造の仕組みについても解説できます。

Q

Goldsmith銀行から現代の中央銀行制度(イングランド銀行など)への流れや、信用創造の仕組みを教えてください。

A

以下に、\*\*Goldsmith銀行 → 現代の中央銀行制度(イングランド銀行など)\*\*への歴史的流れと、**信用創造の仕組み**について体系的に解説します。

—

## ◉ 1. Goldsmith銀行の始まり(17世紀ロンドン)

### ■ 金細工師(Goldsmith)による「擬似銀行業」

* 金庫を持つ金細工師が「金貨などの保管サービス」を提供。

* 預けられた金に対し「預かり証(Goldsmith’s note)」を発行 → **紙幣の原型**。

* この預かり証が**支払い手段として流通**するようになった。

### ■ 貸付ビジネスの開始

* Goldsmithは預かった金の一部を「貸付」にまわし、利子収入を得た。

* 顧客は金の全額を一度に引き出すことが少ないため、\*\*一部準備(Fractional Reserve)\*\*で運営。

—

## ◉ 2. 商人銀行から中央銀行への進化(17世紀後半〜)

### ■ 民間銀行の誕生と乱立

* 金細工師が商業的な銀行業へ進化。

* ロンドンでは多数の**プライベートバンク**が成立。

* 銀行間での支払い・決済の混乱、破綻、偽造紙幣などの問題も発生。

—

## ◉ 3. イングランド銀行(Bank of England)の設立(1694年)

### ■ 設立の目的

* 国王ウィリアム3世の戦費調達のため、政府債務の引き受け機関として設立。

* これにより、**中央銀行制度の原型が確立**。

### ■ イングランド銀行の機能(当初〜現在)

| 時期 | 機能の内容 |

| ——— | ————————————— |

| 初期(1694〜) | 政府に融資、国債の引き受け、紙幣の発行(限定的) |

| 19世紀 | 他行への最終貸し手(Lender of Last Resort)、金本位制導入 |

| 20世紀以降 | 独立した金融政策、インフレ目標、商業銀行の監督 |

—

## ◉ 4. 信用創造の仕組み(Fractional Reserve Banking)

### ■ 基本の構造

1. 顧客が銀行に100万円を預ける。

2. 銀行は準備金(例:10% = 10万円)を保有し、残り90万円を貸し出す。

3. 借り手が90万円を使って誰かに支払い、その人がまた別の銀行に預ける。

4. その銀行も90%の81万円を貸し出す…

→ このようにして**元の100万円が、経済全体で何倍にも膨れ上がる**。これが信用創造。

### ■ 数式(単純モデル):

**信用創造の最大額 = 元の預金 × 1 / 準備率**

例:100万円 × (1 / 0.1) = 最大1,000万円

—

## ◉ 5. 現代中央銀行制度との関係

### ■ 中央銀行の役割

* **通貨の発行権**を独占(イングランド銀行紙幣など)

* **政策金利を通じた信用創造の調整**(金利が低ければ貸出増加)

* **商業銀行への監督**(準備率、健全性管理)

### ■ 中央銀行と信用創造

* 中央銀行が商業銀行に資金を供給(オペレーション)。

* 商業銀行がそれを元に貸出・預金を繰り返すことで「**二次的信用創造**」が発生。

—

## ◉ 図解イメージ(構造的視点)

“`

[金細工師] → [プライベート銀行] → [イングランド銀行] → [グローバル中央銀行制度]

↓ ↓ ↓

「預かり証」→「貸付・為替」→「紙幣発行・政府融資」→「マネー供給の調整」

“`

—

## ◉ まとめ:Goldsmithから中央銀行制度へ

| 段階 | 内容 | 意義 |

| ——- | ————– | —————- |

| 17世紀 | 金細工師が預かり証・貸付業務 | 銀行の原型、紙幣の萌芽 |

| 17C末 | イングランド銀行設立 | 中央銀行制度の誕生 |

| 19-20世紀 | 信用創造の制度化 | 経済成長の金融基盤 |

| 現代 | 中央銀行による金融政策・規制 | 通貨価値と経済安定のコントロール |

—

さらに知りたい視点(例:ビットコインとの比較、中央銀行の民主的コントロール、信用創造とインフレの関係)などがあれば、深掘りできます。

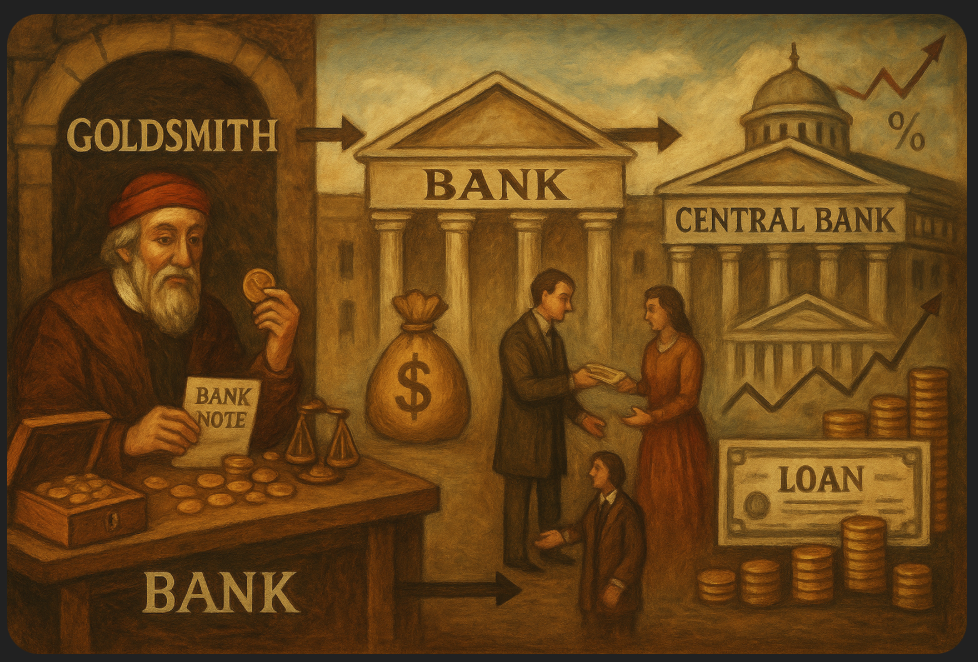

Q

GoldSmithの銀行設立から現代の銀行制度までを1枚の絵画にしてください。

A

関連記事

-

-

市民の声 防犯カメラの設置基準

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

man model Marketing

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

返信 令和4年11月16日 岡田増夫さんからのe-mail

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

プロジェクト 科学を理解する

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

個人事業主として働く

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

仕事の自働化と社会の幸せ

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

返信 令和4年8月28日 岡田増夫さんからの手紙

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

レポート 「生活充実講座」を地域に広める会〜みちみち〜 会合 20220830

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

常識を考える

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …

-

-

何人産むか目標必要? 五郎丸健一さん、畑中敦子さん、田中陽子さん

Check人工知能に聞いてみた GoldSmithが銀行を設立した事例を教えてく …